明明有刘涛、张钧甯、唐艺昕等等美女,吴秀波非要自己穿女装!

《虎啸龙吟》剧组也是画风奇特,明明一帮男人卖腐,偏偏总出“女装大佬”。

前有曹叡怀念母亲、一身女装让画工临摹,后有司马懿拒不出战、宁愿穿蜀锦女装大念《出师表》。

当然了,还有各位正经美人的角色,刘涛外表豪气纯良,张钧甯温婉聪慧,张芷溪悲情薄命,唐艺昕同心与共。

来,我们从头说起。

吴秀波:征人思妇

吴秀波的这身女装,穿的是相当讲究了。

接到蜀国使者的蜀锦以后,先是感慨:诸葛丞相数次北伐,军饷都是靠蜀中的姑娘们,一匹一匹织出来的。

话锋一转,惋叹起姑娘们,远怀征人的心酸。

接着和小兵唠家常:你家里,也有人织锦吧?

瞬间撕开了小兵的心理防线,看人孩子、一秒变眼泪汪汪的。

你看,原本,这是一场“你一点也不阳刚、一点也不爷们”的羞辱,背后隐藏的是“男尊女卑”的时代意识局限。

而吴秀波一席话,以柔克刚,非但消解了歧视,还对战争的惨烈本质、有了更温情的诉说。

虽然铺垫出了深度,但吴秀波的角色,穿着一身桃红色女装,在军营里面溜达,还是相当值得“吃藕”上头条的。

吃瓜群众们的面部表情管理,已经全部下线。

部署们哭成一片,不要啊老大...

nili波叔不管不顾,大摇大摆穿着女装,去了渭水河边,遥遥念起《出师表》。

如果说《虎啸龙吟》中诸葛亮的角色,秉持的是“多智近妖”与忠良之志,硬通货式的“刚强”与进击,那么吴秀波的司马懿,则更隐忍、更“畏缩”。

一柔一刚、一阴一阳;相爱相杀、相克相生。

讲的是三国历史故事,也是普世文化里的强弱进退、高低应对。

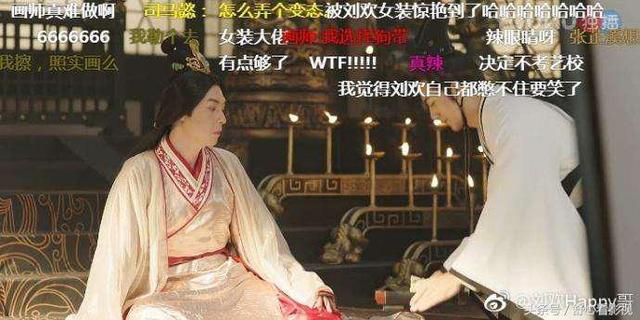

刘欢:母系女装

而曹叡的角色,则因为幼年不幸,走到了“阴”过分的地步。

刘欢这版曹叡,刚上线的时候,呈现的是一副精神状态需要治疗的状态。

因为幼年失去母亲,在养母郭照(唐艺昕)膝下长大,一方面要倚仗她才能活,一方面又对她怀有彻骨的恨意。

战战兢兢哆哆嗦嗦长大。

一旦掌握权力以后,要做的第一件事,是补偿、抱负。

他要找回自己母亲的影像。

而画师们都没有见过,这位翩若惊鸿、婉若游龙的甄宓,一个两个全画不出。

刘欢弑杀,来啊都给我斩了。

这时候身边辟邪提醒,最有母亲风貌的,世间只有一人。

刘欢醒悟,只有自己。

(辣眼睛预警)

于是,他穿上甄宓的衣服,梳起甄宓的发髻,摆去甄宓的姿态,让画家们来画。

虽然回眸照一对比,分明是买家秀和卖家秀的效果,但深宫诡诈下的心理创伤、缺爱儿童的难解情结,由此可见一斑。

在此之前,对于他正常的政治谋略、权谋诡诈,没什么描写;一上来直接暴露最惨烈的心理创伤、最极端的应激反应,其实有些过度。

曹叡这个角色,既有极端不正常的创伤面相,也有正常野心家、权谋家的思虑周全。

如果先描写正常一面,大约能消磨一些荒谬的变态感,但冲击力,可能也不如现在强烈。

此外,这部剧除了“母子”亲缘温暖的缺失以外,也着意讲“父子关系”。

比如司马昭之心,比如老臣诸葛亮对刘禅,“相父”和熊孩子的《爸爸去哪儿》。

父子君臣:相父和司马昭之心

《虎啸龙吟》选了一件比写曹操还不讨好的事情,站在司马懿的角度,拍人人皆知的诸葛亮。

诸葛已经成为中华文化中重要的文化符号,家喻户晓、不容轻易“新说”、“戏说”。

《龙吟虎啸》里的这一版诸葛,第一眼看相貌,没有早期的鲍国安老师有块头,也不如后来金城武、陆毅的版本英俊;但王洛勇老师的“忧国忧民”和沧桑感,特别浓烈。

魏国这边,君臣口口相传的,都是诸葛用兵奇诡、难以预料,几乎是活在传说里不可战胜的人。

所有讲着“哼,诸葛不过如此的人”,最后八成都是要领盒饭;完全是当年,鲁迅先生所说的,“诸葛多智而近妖”。

而从“汉”(西蜀)的角度讲故事时,重点都在写诸葛的悲情,他作为“相父”,既是老臣、又隐隐有长辈义务的身份,带一个熊孩子,耗尽心血却依然被熊孩子打脸。

从这个意义上讲,把非常虚化的英雄“具象化”,虽然他的智谋、高度常人很难理解,但熊孩子的熊样、“老臣”的心酸凄凉,力透纸背。

而吴秀波这边也一样,他和司马昭的父子矛盾里,纵使“司马昭之心”众人皆知,刻画依然很细腻。

司马昭和钟会blabla,讨论自己爹的真实意图。

说这点小兵权,我爹看不上。

司马懿偷听,此处是伏笔。

接下来司马懿大军出征,不肯带司马昭。

司马昭自己跑来送信,说不放心别人、所以自己跑来了。

nili吴秀波的表演,心软了,明明正对着孩子,却不看他,而用第三人称,吩咐侯吉“让他坐吧”。

司马昭也是逗比,骑马久了磨破皮一坐就疼。

波叔还在装,说“让他趴下”...用的代词还是“他”。

你看,他对儿子的关心和惦记,受制于当时普遍的父子纲常等级,也受制于他们独特的父子关系,并不直接表露,为未来父子冲突,打好基调。

而他对儿子的正面表达,是什么呢?训诫。

吴秀波要去长安救急,儿子说你为啥不等等,等那个老给你使绊子的死鬼狗带了,你再去?

吴秀波急怒攻心:那都是我大魏的土地!

激动的...口水喷满脸。

吴秀波隐秘的心事,总被儿子道破;最后年少冲动又蛮横的儿子,终于酿出大祸。

如果不是天降大雨,他们父子三人就要为蜀汉基业祭旗了;战场上檀健次大哭认错,回了军营以后,依然一口咬定“我绝不后悔”,要被军法处斩也不后悔。

是家国权谋,也是普通人家的父子沟壑。

话术

这部剧工整古朴的台词,恰如其分“掺和”了些口语。

三国题材也好,架空历史题材也好,都喜欢让君臣父子大段大段文绉绉飚戏,和高中背课文大赛一样。

如果都是朝堂论争也还罢了,问题在于,回家以后的两口子,私底下的亲朋友人,在任何场合,都端着讲“文言文”...

好像那个时候,嘴巴不能用来说“口语”。(当时口语口音和如今不同,但不代表没有)

《龙吟虎啸》自然多了,探得了街亭地图,司马懿不敢相信,马谡居然用了这样的驻守方式,淡淡问了一句:“画错了吧?”

紧接着,他和部下感慨,鲁莽的前锋将军张郃“命太好了”。

非常口语,但效果很自然。

中间还有一句,这诸葛亮怎么能,派一个天大的蠢材去守街亭呢?

天大的蠢材...形容的是没错,但不太口语,放在另外两句中间,会显得稍弱。

你看,有时候我们说高明,不是要扯出一堆别人不认识的“高端”来,看着普通、其实不普通,才好。

在相对“文气”的台词环境里,恰当使用短的、自然的、高度口语化的台词,其实效果很好。

而这部工整的三国诡谲风云里,时不常,还能爆出笑点来。

结语

三国是自带情意结的作品,素来也是男人戏、权谋框架,家国情怀、父子相续。

而在男人“基腐”一片的格局里,匆匆一瞥,写出了深宫或大宅里,几位女子一生的温暖与悲怀,也算是在男权叙述话语中,对女性的一抹温柔致敬。

《墨雨云间》大结局:前夫哥、婉宁过于恋爱脑,薛芳菲被指人设崩

《墨雨云间》大结局:前夫哥、婉宁过于恋爱脑,薛芳菲被指人设崩 玫瑰的故事:方协文给母亲留的那间屋,戳痛了多少妻子的“懂事”

玫瑰的故事:方协文给母亲留的那间屋,戳痛了多少妻子的“懂事” 编剧李潇回应《玫瑰的故事》庄国栋黄亦玫吻戏多,这是玫瑰的爱情

编剧李潇回应《玫瑰的故事》庄国栋黄亦玫吻戏多,这是玫瑰的爱情 金庸诞辰100周年重构的《金庸武侠世界》,能否打破翻拍魔咒?

金庸诞辰100周年重构的《金庸武侠世界》,能否打破翻拍魔咒? 44岁的霍建华,终于在2024年6月,打了一场漂亮的“翻身仗”

44岁的霍建华,终于在2024年6月,打了一场漂亮的“翻身仗”

评论(0条评论)

全部评论